“Nos persiguen fantasmas y mitos que promueven la fe”

Investigación de: Lourdes Ramírez, Daisy Bonilla y Leonela Paz

Fotos: Leonela Paz y Lourdes Ramírez

Revisión de estilo: Dennis Arita

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.

San Pedro Sula. Cuando Rosa Hernández, de 37 años, originaria de Choluteca, en el sur de Honduras, se casó con Mario en 2018, de inmediato comenzaron a recibir preguntas de familiares, amistades y, en especial, de la comunidad católica a la que asisten: “¿Para cuándo el bebé?”. Si bien se habían librado de la presión social de casarse, la de tener hijos no los dejaba respirar.

“Mi abuela le decía constantemente a mi esposo: ¿Y es que ustedes evitan tener hijos? Pero no estábamos pensando en tener hijos a corto plazo solo porque es la costumbre en Latinoamérica y no debe ser así”, explica Rosa. “Es más importante saber con quién te vas a casar que casarse. La gente se enfoca más en cambiar de estado civil que en prepararse para el matrimonio”.

Mujeres como Rosa no son quienes deciden cuándo y cuántos hijos tener en Honduras, donde las tradiciones y las expectativas sociales tienen gran peso. Debido a la urgente necesidad de abordar sus problemáticas, esta investigación reúne las historias de múltiples mujeres de diferentes edades y regiones.

De hecho, visibilizar sus testimonios no solo es un imperativo moral para las sociedades centroamericanas, sino también para el mundo entero, donde el silencio y la indiferencia perpetúan la opresión. Hablar de derechos sexuales y reproductivos no es un ataque a la fe, sino una defensa de la dignidad, la autonomía y la justicia para las mujeres.

“Nos casamos dos años antes de la pandemia. Cuando llegó el 2020, me daba mucho miedo salir embarazada. Queríamos establecernos primero. No esperábamos tener familia inmediatamente”, relata Rosa. Ella y Mario tienen un bebé de dos años y no están pensando en un nuevo embarazo a corto plazo. Sin embargo, Rosa ha vuelto a recibir la presión de sus familiares, quienes no dejan de preguntar cuándo tendrá otro bebé.

Rosa y Mario pudieron observar esa misma presión sobre amigos que asistían a su congregación. “Una pareja de amigos no han podido tener hijos después de 10 años juntos. Se salieron de los grupos de la iglesia porque los presionaban. Un día, ella me dijo: ‘No quiero tener hijos todavía’”, agrega Rosa.

En Alta Voz conversó con varias mujeres que aseguraron sentirse presionadas porque sus congregaciones aseguran que los hijos son una bendición de Dios. “A las mujeres que no los tienen, a pesar de que esperan ser madres, las hacen sentir que el ojo de Dios no está sobre ellas”.

Por ello prefieren retirarse de estos grupos al sentirse excluidas debido a la presión. “¿Cuándo se van a casar?”, “¿cuándo van a tener hijos?”, “no deben usar anticoncepción”. Estos cuestionamientos son constantes. Si una pareja decide no tener hijos o permanecer solteros, entonces ya no se espera que asistan a las reuniones.

Julia relata que, en su congregación cristiana evangélica, las mujeres recién casadas que no salen embarazadas no dejan de escuchar comentarios como “Hay que orar para que salga embarazada”. Según Julia, “esto pasa en todas las iglesias, tanto católicas como evangélicas”.

Para Rosa Hernández, no solo se trata de salir embarazada. “No sabemos si están pasando por un tema de salud, no sabemos los temas del cuidado de los hijos, que es muy difícil encontrar quien lo haga con seguridad”.

Por otra parte, en Honduras no hay políticas públicas que respalden a las madres con el cuidado de los hijos. Tampoco hay guarderías y el costo de centros privados es altísimo. “El sistema no ayuda a las madres que puedan trabajar y tener a su hijos cuidados y protegidos”, lamenta Rosa.

La Biblia en la cuna: cuando la fe se convierte en presión

Para el presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de San Pedro Sula, Mario Corea, “la Biblia enseña que los hijos son bendición [según el Salmo 127:3], pero eso no significa que una mujer sin hijos no lo sea. La bendición de Dios se manifiesta de muchas maneras: dones, talentos, servicio, propósito de vida”.

Además, señala Corea, “en la Biblia vemos mujeres estériles que fueron profundamente usadas por Dios (Ana, Sara, Elisabeth) y su valor no dependía de la maternidad, sino de su relación con el Señor”.

En relación con el uso de métodos anticonceptivos, Corea indica que dirige una asociación en la que hay denominaciones, iglesias y ministerios con posturas diferentes y estrictas respecto a la planificación familiar. “Sin embargo, otras iglesias evangélicas enseñan la responsabilidad cristiana en el uso de métodos que permitan a la pareja decidir cuántos hijos tener, buscando el bienestar físico, emocional y espiritual de la familia. La decisión debe ser conjunta, basada en amor y respeto, no algo impuesto por el esposo ni por la presión externa”, asegura Corea.

El juicio permanente: lactancia, parto y la doble carga

En Alta Voz documentó múltiples testimonios de mujeres sobre las constantes presiones sociales y cuestionamientos de personas ajenas a sus círculos cercanos, quienes las juzgan porque han tomado decisiones personales. Las críticas van desde señalarlas porque no amamantan, por el tiempo que se toman para hacerlo o porque se someten a cesáreas voluntarias.

Una de las entrevistadas, Lucía, es enfermera y tiene una hija de tres años de edad. Ricardo, su esposo, le dijo que intentara amamantarla lo más que pudiera para que la bebé fuera fuerte y sana.

Sin embargo, la situación de Lucía no es fácil porque su trabajo cuidando pacientes en estado crítico la obliga a cumplir frecuentes turnos nocturnos. Fue una etapa difícil para ella por la incomodidad de la extracción de la leche en horas de trabajo y por el agotamiento físico y mental. Como consecuencia, no está dispuesta a salir embarazada de nuevo.

Lucía lamenta que el cuidado de la salud sexual y reproductiva siempre recae en las mujeres y en muchos casos son los hombres quienes las obligan a dedicar tiempo a la lactancia. Además, ellos deciden la cantidad de hijos que sus esposas deben tener, oponiéndose al uso de métodos de prevención de embarazos.

Por otro lado, las mujeres señalan que a quienes paren “de manera normal” las consideran “mujeres de verdad” porque aguantan los dolores, en comparación con las que se someten a cesáreas. Otra pregunta frecuente está relacionada con el hecho de que “estén dando lactancia materna exclusiva”. En Honduras, a diferencia de otros países, las mujeres pueden decidir, en acuerdo con sus médicos, realizarse una cesárea en los hospitales privados. Por el contrario, en esta decisión no pueden participar las mujeres que van a los establecimientos públicos de salud.

Otra comparación tiene que ver con las madres que se quedan en casa y las que trabajan. “No siento cargo de conciencia por ir a trabajar porque sé que mi hijo queda en buenas manos”, afirma Rosa.

Imagen generada por IA.

Del ‘¿para cuándo?’ al ‘¿por qué no?’

En Honduras, a muchas mujeres ᅳy hombresᅳ los presionan para tener pareja, casarse y concebir. La presión social sobre los hombres se da con frecuentes chistes y cuestionamientos sobre su masculinidad. “Soltero y maduro, gay seguro”, les dicen medio en broma y medio en serio.

Para Belkis, esto no es nuevo. A sus 58 años, ha pasado toda la vida enfrentando comentarios innecesarios e inoportunos sobre su decisión de no tener novio, no casarse ni tener hijos. “Nunca me casé y con frecuencia me criticaron por eso. Incluso en la oficina me decían ‘machorra’ porque no me miraban con novios”. Sin embargo, Belkys no se arrepiente de su decisión de mantenerse soltera y sin hijos.

“¿Y el novio para cuándo?”, “se te va el último tren”, “¿y vos para qué naciste mujer?”, “¿por qué no tener solo uno?”, “¿quién te va cuidar cuando estés vieja?”. Estas son algunas de las constantes preguntas que les formulan a las mujeres. “Para muchas personas, ser mujer es sinónimo de parir”, dice Jackelin, quien es lesbiana y no planea tener hijos. Además, dice, “mi pareja tiene una niña y es como si fuera mi hija”.

El caso de Carmen fue todo lo contrario. Quería amamantar a su primer bebé, pero a pesar de asistir a la unidad de lactancia materna del Seguro Social para recibir entrenamiento, no lo logró. “La enfermera me dijo que, si la bebé lloraba por hambre, podía aguantar hasta 24 horas sin comer y el hambre haría que se aferrara al pezón. Pero a las cinco de la tarde, después de varias horas de tratar de amamantarlo, llegó Roberto del trabajo y me gritó ‘sos tan la ver… que no podés hacer un biberón’”.

Hasta ahí llegaron los intentos de Carmen de amamantar a su bebé. Para ella fue el primer acto de violencia verbal en su matrimonio. Por otra parte, relata que se embarazó de cinco niñas hasta que decidió esterilizarse sin atender la opinión de Roberto porque él quería que siguieran intentando tener un hijo varón.

Carmen, no sólo enfrentó la presión de Roberto para que siguiera teniendo hijos hasta tener a un hijo varón. También familiares y amigos le preguntaban “para cuándo el varón” y su suegro exigía nietos varones porque quería perpetuar su apellido. “A nadie le interesó saber cómo me sentía yo con esa presión en cada nacimiento de mis hijas. Escuchaba las frases ‘artículo para caballeros’, ‘otra niña, ya se llenó de niñas’”, relató Carmen.

Romper el molde: la decisión como acto de sanación

Las malas prácticas al presionar a las mujeres se repiten de generación en generación.

Beatriz, profesional joven y soltera, está cansada de las preguntas de familiares y de compañeros de trabajo. “Estoy por cumplir 34 años, no tengo esposo y mucho menos hijos. A pesar de que en mi casa nunca sentí presión de mis padres por cumplir la tradición de casarme y tener hijos. De joven imaginaba que me casaría a los 24 y tendría tres hijos, el primero a los 26, el segundo a los 28 y el tercero a los 30; como si la vida fuera una lista de supermercado”, detalla.

Beatriz se siente afortunada porque ha logrado ser una mujer destacada a nivel profesional, lo que le ha permitido viajar y cumplir varios sueños. No obstante, la pregunta infaltable de las reuniones familiares y con amigos es ¿para cuándo el novio?, ya que parece que la sociedad se preocupa por ver a una mujer mayor de 30 años sin hijos.

Beatriz reconoce que se ha sentido presionada por la sociedad para casarse y tener hijos. “Es inevitable, dado que somos seres sociales y solemos hacer lo comúnmente aceptado para sentirnos parte. Sin embargo, estoy cien por ciento segura de que no tomaré una decisión de casarme o tener hijos por pura presión social, dado que esas personas que presionan no son las que tendrán que lidiar con un mal matrimonio o con la responsabilidad vitalicia de tener y criar hijos”.

A las demás mujeres que pasan por una situación similar, Beatriz les recomienda: “Les diría que tomen la mejor decisión, pero, basada en lo que ellas quieren, no por presión social”.

Estos casos forman parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Cuántos hijos tener, someterse a un parto normal o a una cesárea, amamantar y por cuánto tiempo hacerlo son decisiones que deben tomar las mujeres porque son sus cuerpos los que reciben las transformaciones y su estado emocional también depende de esas decisiones personales.

En las zonas rurales de Honduras, la historia no solo se repite, se agudiza y suele ser aún más dramática.

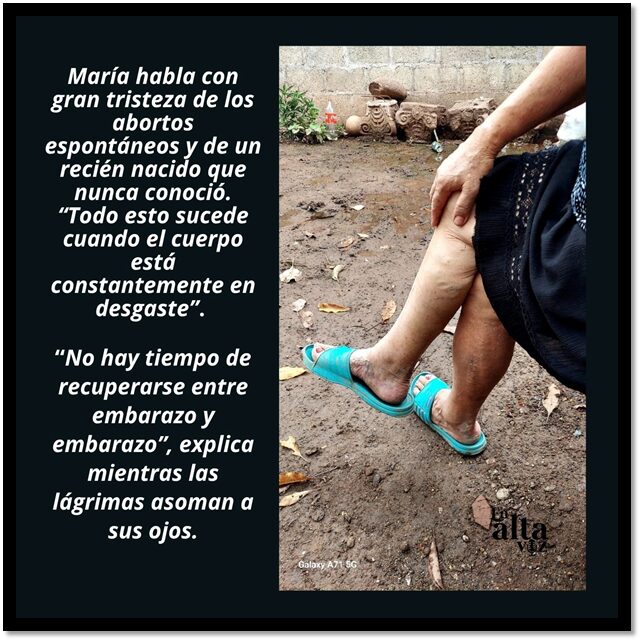

Foto Leonela Paz

María, 14 embarazos y una vida de resistencia silenciosa

En las montañas de Yoro y Copán, donde la brisa acaricia los cafetales y el sol abraza la tierra fértil, se encuentra doña María, cuya historia ha estado marcada por el sufrimiento, la violencia y la lucha inquebrantable por la supervivencia. Con 67 años, ha traído al mundo a 14 hijos, pero ha pagado un alto precio por ello: años de maltrato físico y emocional a manos de su esposo.

“El matrimonio es para toda la vida, un convenio con Dios y hay que respetarlo”, afirma María con convicción, aunque en su voz se percibe el peso de cinco décadas de sufrimiento. Desde muy joven, en una cultura que desprecia la voz de la mujer, se vio atrapada en un ciclo de violencia impuesto por su padre, quien la disuadió de abandonar a su esposo, Antonio, a pesar de los abusos. “Me dijeron que no podía dejarlo porque mis hijos necesitaban a su padre”, recuerda mientras sus ojos reflejan la resignación de una vida vivida en sombras.

A María la retiraron de la escuela a los 11 años para obligarla a trabajar en la agricultura junto a su padre. “En mi aldea no había sexto grado”, explica. Sin educación y sin opciones, su futuro parecía claro: debía casarse. A los 17 años, contrajo matrimonio con Antonio, un hombre que, aunque trabajador, se hundía en el alcohol y los patrones de una crianza violenta.

“Al principio intenté planificar, pero los métodos de la época no funcionaron bien en mi cuerpo”, comparte, evidenciando la falta de acceso a información y recursos sobre salud reproductiva. Cuando intentó hablar con él sobre el tema, Antonio la acusó de tener un amante.

La vida de María ha sido un constante laberinto de dolor y pérdida.

Dos de sus hijas murieron hace tres años de fibrosis pulmonar. Muchos consideran que ese destino es consecuencia de las múltiples cargas que su cuerpo ha soportado, trabajando incluso durante sus embarazos.

En su interior, todavía resuenan los ecos de desesperación cuando otro embarazo no deseado interrumpió lo que pudo haber sido una vida diferente. “Me estoy llenando de hijos”, le dijo a Antonio, quien solo respondió con desdén. Su frustración se convirtió en otra arma contra la madre de sus hijos.

Las historias de pérdida son frecuentes en su hogar. María habla con gran tristeza de los abortos espontáneos y de un recién nacido que nunca conoció. “Todo esto sucede cuando el cuerpo está constantemente en desgaste. No hay tiempo de recuperarse entre embarazo y embarazo”, explica mientras las lágrimas asoman a sus ojos.

A pesar de todo, María continúa trabajando la tierra, cargando sacos de café y maíz, sabiendo que cada grano representa no solo su esfuerzo, sino el futuro de sus hijos. La vida la ha despojado de la satisfacción personal. El placer de una vida sexual plena es un misterio que nunca ha podido explorar. “No sé lo que significa un orgasmo”, confiesa. De esa manera revela el profundo sacrificio de su cuerpo y alma en aras de mantener un contrato matrimonial que parece más una prisión que un vínculo significativo.

Hoy, María vive separada físicamente de Antonio, pero su lealtad a la institución del matrimonio sigue intacta. “Es un trato con Dios hasta la muerte”, repite, manteniendo esa promesa, a pesar del vacío emocional que siente en su corazón. Su voz suena herida y cansada mientras describe la violencia que ha sufrido, incluyendo balazos que Antonio hizo cerca de los pies de María.

A pesar de historias como la de María, algunas mujeres en estas zonas rurales encuentran refugio y comprensión en mujeres indígenas que son líderes comunitarias. Ellas se convierten en sus cómplices protectoras.

Hermiliana Domínguez, voz de las mujeres lencas en un rincón de Honduras

San Francisco de Opalaca, Intibucá, mujer líder, indígena lenca. Foto de Lourdes Ramírez.

En La Paz, localidad a más de 179 kilómetros de San Pedro Sula que marca la frontera entre Honduras y El Salvador, vive Hermiliana Domínguez. A sus 71 años, ella es un faro de esperanza en su comunidad, donde se ha convertido en una especialista en sanación espiritual y física, guiada por el conocimiento ancestral lenca de la zona de Cabañas.

Su fe católica y su firme compromiso con los derechos humanos la han llevado a desafiar los límites de la medicina convencional. Por ello se ha convertido en una figura central para aquellos que buscan alivio no solo del cuerpo, sino también del alma.

Lejos de identificarse como feminista, Hermiliana ha dedicado su vida a dar apoyo integral a mujeres, niños y ancianos. Consciente de la importancia de la educación sobre derechos sexuales y reproductivos, trabaja activamente dentro de la Iglesia, donde une su fe con su deseo de justicia social. Sin embargo, la realidad que enfrenta en Cabañas es sombría.

“El dolor es profundo cuando escucho a mujeres que, en busca de atención médica, durante un parto de emergencia, llegan con su matriz dañada tras haber sido golpeadas, incluso estando embarazadas”, dice Hermiliana, cuya voz tiembla al abordar este tema.

Herminia revela que la violencia de género está presente incluso entre aquellos que deberían ser defensores de la fe. De hecho, algunos celebradores de la palabra golpean a mujeres, a pesar de que el sacerdote de la comunidad condena abiertamente la violencia intrafamiliar. “Lo triste es que no se toman medidas. Estos hombres siguen en sus puestos, perpetuando el ciclo de abuso”, añade con indignación.

Prohibidos los métodos “antinaturales”

En un contexto donde los derechos reproductivos parecen una quimera, la presión de la Iglesia católica tiene un papel crucial. Muchas mujeres en Cabañas enfrentan el desafío de parir entre seis y catorce hijos, ya que la Iglesia prohíbe cualquier método “antinatural” de planificación familiar.

Esta falta de opciones lleva a muchas a recurrir a plantas medicinales para intentar controlar sus embarazos. Sin embargo, el riesgo es alto. Si sus parejas descubren estos intentos de autonomía, las consecuencias pueden ser violentas.

La labor de Hermiliana no solo desafía la tradición, sino que también busca iluminar los rincones oscuros de la vida de las mujeres en su comunidad. A través de su resiliencia, se erige como una defensora de la dignidad humana mientras lanza un llamado urgente a la acción y a la empatía en un mundo que a menudo ignora el sufrimiento de quienes son más vulnerables. Su historia es un recordatorio poderoso de la lucha constante por la igualdad y el respeto a los derechos fundamentales en lugares donde la opresión persiste.

La reproducción sigue siendo un tema tabú

“Muchas mujeres, según testimonios, son obligadas a tener relaciones sexuales sin protección por sus parejas. Muchas veces no lo dicen porque están atadas por el deber del matrimonio. Ellas mismas lo dicen así. Y otras, incluso las mujeres campesinas, dicen que la última labor del día es tener relaciones sexuales porque el señor lo pide y la mayoría siempre es sin protección” describe Jessica Sánchez, investigadora y feminista, del Grupo Sociedad Civil.

“En mi experiencia, los hombres deciden cuántos hijos tener, pero no es resultado de una planificación, no dicen ‘voy a tener cuatro hijos, voy a tener tres hijos’, más bien, resultado de las relaciones sexuales sin protección porque no se debe. El papel de la iglesia es fundamental en este tipo de cosas”, expresa Sánchez.

La experta agrega que, en muchos casos, los hombres definen el acto de amamantar mientras las Iglesias católica y evangélica siguen prohibiendo los métodos de planificación familiar porque suponen que es voluntad de Dios tener los hijos que les dé. “Sin embargo, la carga de estos hijos, tanto biológica como reproductiva, en el aspecto del cuidado, corre a cargo de las mujeres. Son las mujeres las que tienen que parir estos niños, tener todo el embarazo y hacerse cargo de la vida cotidiana de estos hijos e hijas”, agrega Sánchez.

Para la líder feminista, las mujeres hondureñas son obligadas a tener embarazos continuos, de los cuales son las únicas responsables. “La reproducción todavía es un tema tabú. Ni siquiera se habla a veces en la pareja y provoca embarazos múltiples no deseados. Son mujeres obligadas a tener esos hijos. Entonces no es extraño que algunas veces las maltraten o critiquen tanto. Estoy hablando verbal, físicamente, porque toda la carga se le deja a la mujer”, concluye la experta.

Métodos ‘aceptados’: la abstinencia y el ritmo como únicas opciones

En Honduras, la planificación familiar sigue siendo un terreno donde la fe, la presión social y la autonomía femenina se enfrentan en silencio. Desde la abstinencia hasta el método del ritmo, las Iglesias católicas y evangélicas promueven prácticas que excluyen los anticonceptivos artificiales y condenan el aborto. Mientras tanto, muchas mujeres viven maternidades impuestas y decisiones condicionadas por su entorno.

Para el pastor Mario Roberto Figueroa, de la iglesia evangélica Mi Familia, la planificación familiar debe regirse por principios bíblicos. “La libre elección nos ha hecho irresponsables”, afirma, defendiendo la abstinencia como vía moral. Aunque reconoce que el método del ritmo es válido, insiste en que la vida comienza en el momento de la concepción, citando el Salmo 139: “Mi embrión vio tus ojos”.

Estas posturas, aunque respaldadas por la doctrina, se traducen en presiones concretas sobre las mujeres. Gabriela, por ejemplo, terminó casándose tras una ruptura dolorosa, influenciada por líderes religiosos que consideraban el matrimonio como la única salida. Jacky y Roberto vivieron su noviazgo como una carrera contra el tiempo: colegio, universidad, boda y embarazo, todo bajo la mirada de la congregación.

Olivia, madre de cinco niñas, enfrentó la insistencia de su esposo y las expectativas de su suegro por tener un hijo varón. Decidió esterilizarse para no seguir cumpliendo deseos ajenos. Juliana, arquitecta, quiere dejar de amamantar a su hijo de tres años, pero su esposo insiste en continuar. “La decisión de amamantar debe ser de la madre, no del padre ni de terceros”, afirma.

Muchas mujeres, obligadas a parir en cortos intervalos, enfrentan desgaste físico y emocional. Algunas se esterilizan en secreto, temiendo represalias. Aun en las instituciones a las que acuden para realizarse el corte y ligadura de trompas, primero les preguntan si sus parejas están de acuerdo.

Aunque respondan “él no sabe que estoy aquí” o “no está de acuerdo en que me opere hasta que tengamos el varón”, el procedimiento se realiza siempre. Según la encargada, es parte del protocolo formular esa pregunta. Entonces, ¿para qué se hostiga a la mujer si ya tomó una decisión sobre su cuerpo?

Las voces disidentes que abogan por la responsabilidad

En el debate sobre el control de la natalidad, las posturas religiosas no son tan monolíticas como suelen parecer. Una de esas voces es la de la pastora Liliana Bendaña, del Centro Cristiano Internacional (CCI). “Las religiones adoptan la planificación familiar como un bien moral, una opción responsable y un derecho humano básico”, sostiene.

Para Bendaña, el uso de anticonceptivos naturales —que no afectan la salud de la mujer ni provocan interrupciones del embarazo— puede estar en armonía con los principios de fe.

La pastora Bendaña no evade la dimensión espiritual del tema. “Creo firmemente que tenemos que volver a las raíces de nuestra fe”, afirma. En su visión, la vida es un don divino y, por tanto, no debe ser manipulada arbitrariamente. “No podemos decidir sobre la vida de un ser que va a venir a este mundo. ¿Quiénes somos nosotros, simples mortales, para tomar decisiones de vida o muerte?”, reflexiona.

Sin embargo, Bendaña reconoce que cada familia enfrenta circunstancias únicas. “Depende del caso de cada familia”, matiza, abriendo espacio para una interpretación más flexible y contextualizada de la doctrina.

El control de la natalidad, lejos de ser un tema exclusivamente médico o político, se convierte en un terreno donde la fe, la ética y la dignidad humana se entrecruzan. Y, en ese cruce, líderes como Liliana Bendaña abogan por una religión que acompaña las decisiones familiares sin imponer dogmas que desconocen la realidad de quienes viven en los márgenes.

En sus palabras, la planificación familiar no es una traición a la fe, sino una forma de honrarla con responsabilidad. Porque decidir cuándo y cómo traer vida al mundo también puede ser un acto de amor, conciencia y profunda espiritualidad.

La Iglesia católica apela a la “naturalidad” dentro del matrimonio

El padre Jeremías Lemus, misionero claretiano en San Pedro Sula, aborda con franqueza los desafíos para las mujeres en comunidades marcadas por pobreza, violencia y estructuras patriarcales. Aunque no contradice la postura oficial de la Iglesia católica —que desaconseja el uso de anticonceptivos artificiales y apela a la “naturalidad” dentro del matrimonio—, Lemus reconoce que estas normas pueden entrar en conflicto con la realidad de muchas mujeres.

Desde su labor pastoral, observa cómo el ideal de respeto mutuo en la pareja se desvanece ante la violencia machista, donde los hombres imponen decisiones sobre la sexualidad y la maternidad. Señala que la falta de educación sexual, el hacinamiento y la pobreza exponen a niñas y mujeres a situaciones de abuso y vulnerabilidad.

Aunque la Iglesia no promueve el divorcio, contempla la nulidad matrimonial en casos de intimidación. Lemus insiste en que la violencia debe abordarse en todos los espacios eclesiásticos y que, cuando es pública, debe ser denunciada ante las autoridades. Qué pasa entonces cuando los trapos sucios se lavan a puerta cerrada, las mujeres sufren en silencio el abuso y la violencia y, mientras no sean públicos. No pasa nada. Como dice el dicho, “ojos que no ven, corazón que no siente”.

Sobre el derecho de las mujeres a decidir, el sacerdote subraya que la libertad es un principio cristiano esencial. No promueve métodos anticonceptivos, pero sí defiende que la maternidad no debe ser una imposición. “Decidir y decir no” también forma parte de esa libertad, afirma.

Su postura no valida prácticas contrarias a la doctrina, pero sí abre espacio para el diálogo pastoral, reconociendo que la dignidad de las mujeres exige escuchar sus realidades y proteger sus derechos.

“No se meta con la Iglesia”: el silencio rodea la planificación familiar en Opalaca

En las montañas de Intibucá, donde la pobreza se entrelaza con la fe, hablar de planificación familiar puede convertirse en un acto de transgresión. Así lo vivió Yolanda, una voluntaria que llegó a la comunidad de Opalaca para entregar donaciones. Lo que encontró fue más que necesidad material: fue un muro de silencio levantado por convicciones religiosas profundamente arraigadas.

La cita se había programado para las once de la mañana. A esa hora, las mujeres lencas iban a estar en el centro de salud para recibir las donaciones. Algunas iban a bajar varias horas por las montañas.

Cuando Yolanda y sus acompañantes llegaron al lugar, las mujeres ya estaban esperando. Yolanda observó con inquietud a decenas de mujeres lencas, muchas acompañadas por niños pequeños, algunos con cuatro hijos, otras con diez, doce o hasta catorce. “Aquí, además de seguridad alimentaria y centros de salud, se necesita planificación familiar”, dijo en voz alta. Pero su comentario no fue bien recibido. “Ni bromees con eso, no te metas con la Iglesia”, le advirtieron con severidad.

En Opalaca, hablar de métodos anticonceptivos no solo es tabú: es considerado una falta de respeto a la doctrina religiosa que rige la vida comunitaria. La Iglesia, como institución, mantiene una postura firme contra los métodos artificiales de control natal y esa postura se traduce en una norma social férreamente vigilada.

La prohibición, sin embargo, no garantiza que las familias numerosas tengan asegurado el sustento. Yolanda describe escenas de miseria dentro de casas de bahareque, donde el hambre convive con la fe. “Lo que veo es pobreza extrema, hambre y miseria. Pienso que no es lo mismo alimentar a diez que a dos o tres hijos”, lamentó.

En estas comunidades, la maternidad no es solo una experiencia íntima, sino también una expectativa cultural. Las mujeres, muchas veces sin acceso a educación sexual y servicios de salud reproductiva, enfrentan embarazos sucesivos en condiciones de vulnerabilidad. La planificación familiar, más que una opción, se convierte en una necesidad silenciada.

La frase “no se meta con la Iglesia” no solo marca los límites del discurso, sino también los de la intervención social. Organizaciones humanitarias y voluntarios enfrentan tensiones entre el respeto a las creencias locales y la urgencia de promover derechos básicos como el acceso a la salud reproductiva.

En Opalaca, la fe sigue siendo un refugio, pero también una frontera. Mientras tanto, mujeres como las que Yolanda conoció continúan criando hijos en condiciones precarias, sin que se les permita siquiera imaginar otra posibilidad.

Foto de Leonela Paz

El costo mental: ansiedad y culpa en cuerpos sitiados

Para la psicóloga Karina Herrera, las mujeres en Honduras enfrentan una compleja red de presiones sociales, religiosas y culturales que afectan profundamente su bienestar emocional y su autonomía. Esta presión se manifiesta en la exigencia constante de cumplir con ciertos roles tradicionales: casarse, tener hijos, parir “naturalmente”, amamantar y someterse a normas impuestas, muchas veces sin posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. Estas expectativas generan sentimientos de culpa, ansiedad, frustración y comparaciones que deterioran la salud mental de muchas mujeres.

En comunidades indígenas o empobrecidas, estas problemáticas se agravan por la falta de acceso a servicios de salud y educación, la dependencia económica y la fuerte influencia de sistemas patriarcales y religiosos. “La religión, en particular, suele ser utilizada como un mecanismo de control que refuerza la idea de que negarse a tener relaciones sexuales o a tener hijos es pecado, lo que limita aún más la libertad femenina”, asegura Herrera.

Desde la psicología comunitaria, es fundamental abordar estos temas de forma respetuosa y participativa, promoviendo espacios seguros donde las mujeres puedan expresar sus experiencias sin juicio. Además, se deben impulsar procesos de psicoeducación con enfoque intercultural y de género, que fortalezcan su autoestima y su capacidad de decisión sin imponer valores externos. Trabajar con lideresas locales, organizaciones comunitarias y agentes de cambio desde adentro es clave para construir transformaciones sostenibles.

En resumen, la presión social hacia las mujeres en Honduras no solo limita sus derechos, sino que impacta su salud mental. “Como profesionales, tenemos el compromiso ético de acompañarlas desde el respeto, el empoderamiento y el reconocimiento de sus propias voces”, concluye.

Imagen generada con IA.

“Nos persiguen fantasmas y mitos que promueven la fe”

Vanessa Siliezar, educadora feminista, afirma que las parejas de muchas mujeres hondureñas las coaccionan a mantener relaciones sexuales sin protección, lo que lleva a múltiples embarazos no deseados. Además, las instituciones religiosas las presionan para no utilizar métodos anticonceptivos.

“Las prácticas patriarcales, que cargan la responsabilidad de la planificación familiar y la protección sexual en las mujeres, siguen vigentes en pleno siglo XXI. A pesar de la abundante información disponible en redes sociales, es evidente que esto no es suficiente”, asegura Siliezar.

Todo este contexto cultural se refuerza con las prácticas religiosas que se viven cada domingo en familia. Para Siliezar, “la educación no avanzará mientras se priorice el respeto a lo que dictan los libros sagrados, especialmente cuando el Gobierno no se compromete a implementar la ley de educación sexual integral”.

Así, estos “fantasmas y mitos”, que promueven ideologías religiosas, subrayan una realidad política inherente a cada denominación. Siliezar advierte que estas apuestas políticas constantemente buscan mantener la desigualdad entre ricos y pobres, así como entre hombres y mujeres. “Los textos sagrados no sólo promueven esta desigualdad, sino que las prácticas religiosas también la perpetúan”.

Sin embargo, la discusión sigue siendo tabú. Cuestionar lo establecido se traduce a menudo en un ataque a quien plantea estas ideas, como si estuvieran desafiando a Dios mismo. Este temor a la crítica ha convertido en parias a quienes abogan por una educación sexual basada en evidencia científica y principios laicos, muchas veces etiquetadas como ateos, aunque no lo sean.

Siliezar concluye reflexionando sobre la desconexión en la percepción de estas realidades: “Cada persona lee estas afirmaciones desde su propio privilegio. Los que poseen mayores ingresos y niveles educativos tienden a pensar que la información está disponible y que las mujeres se embarazan porque así lo eligen. No obstante, esta visión ignora la realidad de las periferias que carecen de acceso a información y oportunidades para tomar decisiones conscientes e informadas”.

La planificación familiar en Honduras no es solo una cuestión de métodos, sino de derechos, creencias y estructuras sociales. Las mujeres enfrentan presiones religiosas, familiares y culturales que limitan su autonomía. En medio de doctrinas que promueven la abstinencia y rechazan el aborto, muchas luchan por decidir sobre sus cuerpos, maternidades y vidas. Y, en esa lucha, la educación sexual, el acceso a servicios y el respeto a sus decisiones siguen siendo urgencias pendientes.

En Alta Voz

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.

![]()

Excelente artículo.

Con todo respeto, opino que nadie, absolutamente nadie debe interferir en los recién casados, son ellos los que deben decidir si quieren o no tener hijos y la manera en que vengan al mundo.