“Eso ya pasó” dicen, pero el trauma permanece.

Una investigación de:

Lourdes Ramírez, Daisy Bonilla y Leonela Paz.

Infografías: En Alta Voz

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.

Noviembre 2025, En Alta Voz

En Honduras, la violencia sexual y las maternidades forzadas no son hechos aislados, sino consecuencias de un sistema que niega a las mujeres y niñas el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Las víctimas enfrentan barreras legales, religiosas y culturales que perpetúan el silencio y la impunidad. En un contexto donde el aborto está penalizado, incluso en casos de violación, muchas niñas son obligadas a continuar embarazos producto de agresiones, sin acceso a justicia ni apoyo integral. La educación sexual, la atención médica sensible al trauma y el respeto a la autonomía siguen siendo deudas urgentes en la protección de sus derechos humanos.

“A Naomi se le negó todo, ser niña, jugar, crecer, decidir, vivir”

En abril del 2025, el caso de Daniela Medina, una menor de edad, que perdió la vida junto a su bebé durante un parto prematuro, en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, conmocionó al país y ha vuelto a poner en evidencia la grave situación de las maternidades forzadas. Según el caso, que trascendió en todos los medios de comunicación, lo familiares de la menor se enteraron que era victima de abuso hasta que tenía cinco meses de embarazo. La pareja sentimental de su madre era el causante del abuso sexual que resultó en embarazo de alto riesgo para la menor de 15 años.

Su historia refleja las fallas del sistema de salud y de protección a la niñez, donde muchas niñas son obligadas a enfrentar embarazos para los que ni física ni emocionalmente están preparadas. “Conocí a Naomi Daniela cuando apenas iniciaba su embarazo, era una niña, callada, tímida, con una mirada bastante perdida. Su historia no debería haberse contado como una tragedia, sino como una vida protegida, pero el Estado le falló. Naomi, fue víctima de abuso y, producto de esa violación, siendo todavía una niña quedó embarazada” según una fuente que conoció de cerca el caso.

El embarazo avanzó, pero su cuerpo no estaba listo. Los exámenes médicos mostraban deficiencias graves, como niveles muy bajos de hierro, que advertían riesgos para su vida. Aun así, no se le dio seguimiento en un centro de salud, ni atención especializada, ni medidas que garantizaran su seguridad. A Naomi se le negó todo, el derecho a su salud, a su infancia y a una atención digna. Su muerte, y la de su bebé, no fueron un accidente médico, fueron el resultado de un sistema que sigue sin ver, sin escuchar y sin proteger a las niñas que más lo necesitan” concluye la fuente.

Su caso es un retrato doloroso de las maternidades forzadas en Honduras, niñas obligadas a enfrentar un embarazo producto de violencia sexual, sin acompañamiento, sin orientación y sin un sistema que las ampare. Historias como la de Naomi se repiten y muchos guardan un silencio cómplice, señalan y culpan a las víctimas en lugar de perseguir, procesar y encarcelar a los violadores.

La realidad es alarmante, los casos documentados y las estadísticas van en aumento

El Foro de Mujeres por la Vida documentó casos alarmantes de violencia sexual en comunidades como San Francisco de Yojoa y Chamelecón, ambas en el departamento de Cortés, al norte de Honduras.

Niñas violadas por familiares y como resultado, embarazos producto del incesto. Las relaciones entre menores y adultos “las ven normalizadas”, son parte de una realidad que se mantiene en silencio. En uno de los casos, una niña de 12 años fue grabada por su agresor; en otro, una menor de 15 años murió durante el parto tras ser violada por su padrastro.

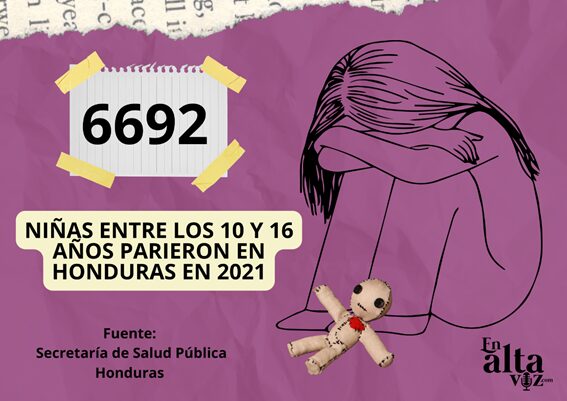

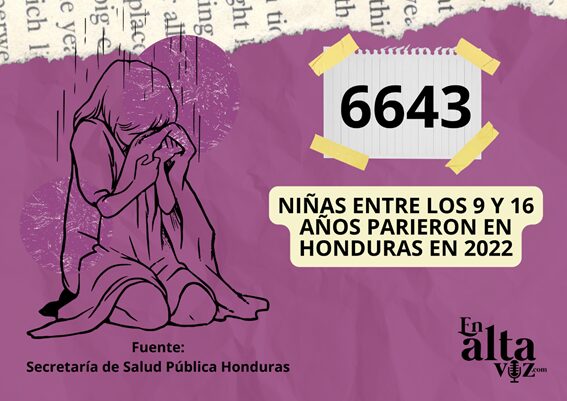

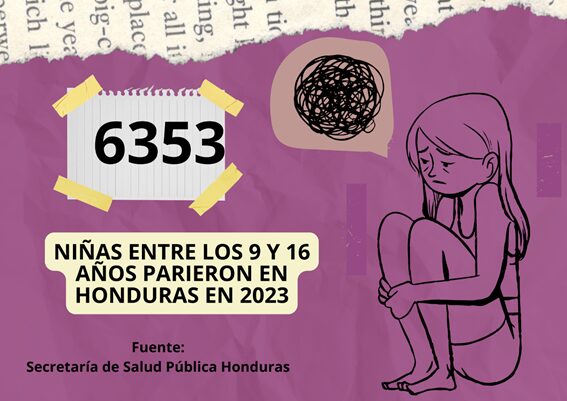

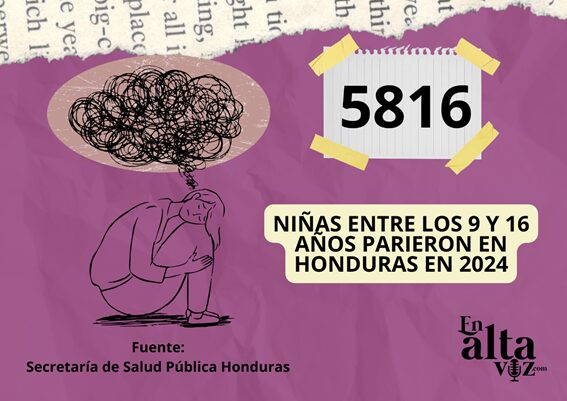

“Más de 25 mil niñas en 4 años parieron en hospitales públicos en Honduras, en promedio 17 niñas entre los 9 y 16 años por día”

En Alta Voz realizó una investigación de datos oficiales sobre los partos en niñas y mujeres en los últimos 4 años. Los hallazgos son alarmantes: más de 25 mil niñas desde los 9 a los 16 años parieron en los hospitales públicos, un promedio de 17 niñas por día.

Impacto educativo y estigma social

El informe publicado en 2025, por el Foro de Mujeres, revela que la edad promedio de embarazo es de 13 años. A los 16, algunas ya tienen tres hijos. Después de haber sido abusadas, el acceso a la educación depende del apoyo familiar, que en la mayoría de los casos no existe. Solo el 26% de las jóvenes entrevistadas lograron continuar sus estudios; el resto abandonó las aulas por falta de apoyo. Les toca enfrentar el estigma de una sociedad que las señala a ellas y no a los victimarios.

La mayoría de las jóvenes conoce la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) y sabe dónde conseguirla, aunque solo en zonas urbanas. En los centros de salud públicos, su disponibilidad es incierta. Además, no existe educación adecuada sobre su uso, lo que puede generar riesgos para la salud. Según las consultas realizadas en varios centros de salud de San Pedro Sula, se informó que los médicos deben autorizar la entrega de las pastillas, posteriormente a una charla informativa sobre sus riesgos.

La lucha es “a escondidas” por la autonomía corporal, incluso para las mujeres adultas

Noemí Dubón, abogada y defensora del Foro de Mujeres por la Vida, es un pilar en la lucha contra las violencias que afectan a las mujeres. Su experiencia la ha llevado a conocer de cerca múltiples casos de abusos, una realidad que muchas prefieren mantener en la sombra. El miedo está presente y la anticoncepción está prohibida entre las relaciones de pareja.

En un análisis profundo sobre la dinámica de poder en las relaciones de pareja, Noemí expone que “muchas mujeres planifican a escondidas de sus maridos“, temerosas de la reacción violenta que podrían enfrentar si sus parejas descubren su uso de anticonceptivos. Según cuenta, “las mujeres dan sus pastillas a guardar a sus amigas para protegerse”, una medida que resalta el miedo que sienten al ejercer decisiones sobre su propio cuerpo.

El Foro de Mujeres ha documentado numerosos casos de agresión sexual, incluso dentro del matrimonio, donde muchos hombres consideran que tienen la potestad de decidir sobre el cuerpo de sus esposas. “Para ellos, las relaciones sexuales son un deber, no un deseo”, aclara Noemí, subrayando la profunda raíz machista que permea estas creencias. El uso del condón es también un tema de disputa: “No lo aceptan, argumentando que no sienten el mismo placer, y temen que sus parejas sean infieles si utilizan métodos anticonceptivos”. Esta visión distorsionada de la sexualidad coloca a las mujeres en una posición de desventaja, donde las decisiones sobre maternidad son impuestas, reflejando una presión social insostenible.

Prevalece el patriarcado institucional, se confabulan la iglesia y la justicia

“Las decisiones sobre los cuerpos de las mujeres son tomadas por hombres”, sostiene Noemí, indicando que este patrón perpetúa un ciclo de violencia y control. En este contexto, la figura de la Iglesia Católica se erige como un bastión patriarcal que niega el uso de anticonceptivos, manteniendo una estructura que despoja a las mujeres de su autonomía. “No hay papisas ni obispas, todo es patriarcal”, denuncia, señalando la falta de representación femenina en estas instituciones.

En contraste, algunas iglesias evangélicas adoptan una postura menos rígida respecto a los anticonceptivos, pero también evitan abordar el tema del feminismo. “Incluso muchas mujeres no quieren escuchar sobre ello”, añade Noemí, resaltando la necesidad de un cambio cultural profundo. A pesar de los avances logrados por el movimiento feminista, aún hay un largo camino por recorrer. “Ahora podemos hablar de nuestros deseos y expresar que no queremos quedar embarazadas”, reflexiona.

En Alta Voz, en la primera parte de esta investigación, entrevistó a varios representantes de diferentes dominaciones religiosas. El presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de San Pedro Sula Mario Corea, citó “la Biblia enseña que los hijos son bendición [según el Salmo 127:3”. Sin embargo, estás 25 mil niñas parieron con dolor y en contra de su propia voluntad cuando sus cuerpos aun no terminaron de desarrollarse.

Revictimización en el sistema judicial y de salud

La relación de las mujeres con la autoridad judicial y la Iglesia a menudo resulta en revictimización. “Cuando una mujer denuncia, el sistema la maltrata”, advierte Dubón. Las juezas y jueces, a pesar de su formación, a menudo perpetúan la cultura de culpa hacia las víctimas. “Escuchamos frases como: “La golpeó porque no hizo el café”, un claro indicativo de la falta de educación con enfoque de género en el sistema.

La violencia obstétrica también es un tema candente. Noemí relata experiencias desgarradoras en las que mujeres son humilladas durante el parto, recibiendo comentarios despectivos de lo que las enfermeras consideran apropiado. Asimismo, señala la invasión a la privacidad en consultas médicas, donde se cuestiona a las mujeres sobre su vida sexual de manera inapropiada.

Consecuencias devastadoras para la salud

El impacto de esta violencia es devastador. La salud mental y física de las mujeres se ve afectada, generando cuadros de hipertensión, estrés, ansiedad y depresión. “El deterioro de su salud física y emocional es alarmante, especialmente en casos de violación dentro del matrimonio”, afirma Noemí. Las consecuencias de estos abusos son múltiples y duraderas, afectando no solo la salud de la mujer, sino también su capacidad para desarrollarse plenamente en la sociedad.

Sin una educación sexual adecuada, las mujeres permanecen en un ciclo de ignorancia y sufrimiento. “Lastimosamente, este tipo de información solo está al alcance de algunas organizaciones”, concluye Noemí, enfatizando la urgente necesidad de cambiar la narrativa y promover un respeto genuino hacia las decisiones individuales de las mujeres. La lucha es un llamado a la conciencia social y una invitación a romper con las estructuras de poder que perpetúan la opresión.

Es importante realizar un análisis sociológico sobre el control patriarcal y la sexualidad femenina. Para Ana Silvia Monzón, socióloga y comunicadora feminista guatemalteca, “la sexualidad de las mujeres está profundamente condicionada por un orden patriarcal que, a pesar de las variaciones culturales, se fundamenta en el control masculino sobre sus cuerpos, tratándolos como objetos al servicio de sus deseos”. Este control se manifiesta de manera insidiosa a lo largo de la vida de las mujeres, con la violencia sexual como un pilar del sistema patriarcal.

Monzón señala, que la idea de inferioridad femenina se perpetua desde la infancia. Desde el deseo de que nazca un varón, a partir de ahí, emergen las raíces de un “continuum de la violencia” que se traslada de generación en generación.

Monzón explica que el maltrato hacia las mujeres durante la gestación y la maternidad forma parte de un patrón más amplio de violencia patriarcal. Las cifras son alarmantes: miles de niñas son víctimas de violencia sexual, lo que a menudo resulta en embarazos forzados que interrumpen sus proyectos de vida, limitan su acceso a la educación y perpetúan ciclos de pobreza y exclusión.

“Este control sobre la sexualidad femenina se mantiene no solo a través de la violencia, sino también mediante sistemas legales que históricamente han otorgado poder jurídico a los hombres, como fue el caso en Guatemala hasta 1985”, añade.

Además, Monzón destaca que dispositivos culturales como los medios de comunicación, la educación y las religiones —en particular las de tradición judeocristiana— refuerzan la noción de inferioridad femenina. Este entramado legal, simbólico y violento sostiene el orden patriarcal, cuyas consecuencias han comenzado a ser visibilizadas, nombradas y penalizadas solo en las últimas décadas. La violencia contra mujeres y niñas se perpetúa a través de un ciclo que se reconfigura constantemente mediante estos mecanismos.

Implementar a educación sexual integral, una tarea pendiente

Esta investigación, expone la grave crisis de violencia sexual y maternidades forzadas en Honduras, destacando que no son incidentes aislados, sino la consecuencia directa de un sistema patriarcal e institucional que niega la autonomía corporal. Las cifras son devastadoras: 17 niñas al día paren en hospitales públicos, siendo la edad promedio de embarazo los 13 años. La penalización del aborto, la falta de apoyo social, la revictimización en los sistemas de salud y justicia, y el control masculino sobre la sexualidad femenina (incluso en el matrimonio) perpetúan un ciclo de trauma, abandono educativo y deterioro de la salud mental y física.

La raíz del problema reside en la ausencia de autonomía y de educación sexual integral, lo que obliga a las mujeres a vivir “a escondidas” para tomar decisiones básicas sobre su cuerpo. El sistema legal, religioso y judicial actúa como un mecanismo que refuerza la cultura de la culpa hacia la víctima en lugar de hacia el agresor. Para que el trauma no permanezca, se necesita una transformación radical que ponga la dignidad y el derecho a decidir de las niñas y mujeres como prioridad innegociable.

Para asegurar que las niñas y jóvenes tengan opciones positivas y puedan desarrollar sus proyectos de vida sin violencia, se deben implementar acciones en varios frentes. Desde la Transformación Educativa y de Salud, la implementación Universal de Educación Sexual Integral (ESI). Establecer la ESI en todas las escuelas para que las niñas conozcan sus derechos, autonomía corporal, prevención de la violencia y uso correcto de anticonceptivos.

Además, el acceso garantizado a la PAE, asegurar la disponibilidad incondicional y gratuita de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) en todos los centros de salud, sin necesidad de autorización médica ni charlas revictimizantes. Para esto es necesaria, la atención Médica Libre de Violencia Obstétrica: Capacitar al personal de salud en la detección de trauma y en un trato respetuoso, eliminando la violencia y los juicios de valor en consultas y partos.

Reformas legales y judiciales

Es urgente la despenalización del aborto, modificar el código penal para permitir el aborto al menos en las tres causales (violación, riesgo para la salud de la madre e inviabilidad fetal), para evitar las maternidades forzadas.

La Justicia debe aplicarse con perspectiva de Género: Implementar una formación obligatoria y constante para jueces y fiscales sobre la cultura de la culpa y la perspectiva de género, asegurando que las denuncias de violencia sexual sean tratadas con diligencia, sin revictimización y con la pena máxima a los agresores.

Las niñas y jóvenes deben contar con un soporte social y económico, a través de programas de retención escolar, crear becas y programas de apoyo económico y psicosocial para las niñas que son madres o sobrevivientes de violencia, garantizando que puedan continuar sus estudios y romper el ciclo de pobreza y exclusión. Creación de Redes de Apoyo Seguras: Promover y financiar organizaciones de mujeres que ofrezcan espacios seguros, asesoría legal y atención psicológica a las víctimas, contrarrestando el estigma social.

El Estado de Honduras, ¿qué papel juega?

El calvario de las maternidades forzadas en Honduras obliga al sistema de salud a desplegar un protocolo de emergencia para la atención de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual que llegan a parir a los hospitales públicos. El Protocolo de Atención Integral a Personas Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual (VSVS) de la Secretaría de Salud (SESAL) busca transformar un evento traumático en una respuesta integral y, sobre todo, no revictimizante.

En los casos de la violencia sexual como emergencia de salud

El primer contacto es crítico. La violencia sexual es catalogada como una emergencia médica que debe ser priorizada de inmediato, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde la agresión. La atención se divide en dos frentes cruciales: el manejo de la agresión y la gestión obstétrica.

Al ingresar, la menor es evaluada por riesgo vital. Si se encuentra estable, la prioridad inicial es la estabilización emocional a través de los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP). El personal sanitario debe enfocar su labor en escuchar activamente, brindando una ayuda práctica y no invasiva, y reafirmando enfáticamente que nada de lo sucedido es su culpa o responsabilidad. Además, es crucial que el proveedor de salud evalúe la seguridad de la niña y la conecte de inmediato con las instituciones de protección necesarias.

Simultáneamente, y sin que el embarazo sea una contraindicación, se procede a ofrecer el tratamiento preventivo por la agresión sexual. Esto incluye la administración de profilaxis para Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y la vacunación contra la Hepatitis B. Se evalúa y aplica la vacuna antitetánica o inmunoglobulina si la niña no está completamente inmunizada. Por último, se debe manejar cualquier lesión física, dolor o hematoma provocado por el abuso.

Maternidad y el derecho a decidir

La atención de la niña embarazada se rige por el principio de consentimiento libre e informado. Si la sobreviviente ya está embarazada o el equipo médico lo confirma, debe ser referida para atención prenatal. El protocolo exige que, si la menor rechaza la atención prenatal, se le ofrezca apoyo psicológico y asesoramiento multidisciplinario con alternativas de soporte social y comunitario.

Una vez que la joven ha superado el parto, el protocolo aborda la necesidad de recuperar su autonomía sexual y reproductiva. Esto incluye consejería sobre planificación familiar y la anticoncepción post evento obstétrico. El personal de salud tiene la obligación de ofrecerle información y la provisión de métodos anticonceptivos para que pueda tomar decisiones sobre su futuro reproductivo.

En casos donde la niña embarazada también sea VIH positivo (un riesgo asociado a la violencia sexual), se le ofrece el manejo profiláctico completo, refiriéndola de inmediato al Servicio de Atención Integral (SAI) para iniciar el manejo médico del VIH.

Protección institucional y obligación de denuncia

Dado que la víctima es una menor de edad, el protocolo activa mecanismos de protección y judiciales. Los prestadores de servicios de salud tienen la obligación ineludible de notificar inmediatamente el evento de violencia sexual al Ministerio Público (MP) y a la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), o a la instancia correspondiente. Es un requisito administrativo consignar en el expediente médico la fecha, hora y lugar de esta notificación.

Según la abogada Keyla Herrera de la SENAF, no investigan los delitos, estos los persigue e investiga el Ministerio Público con el objetivo de que si encuentra indicios puedan llevarse a juicio y la Secretaría se encarga de todo lo relacionado a la medida de protección que el caso requiera. De acuerdo al caso, el equipo técnico analiza las diferentes variables y condiciones a fin de establecer la medida de protección más adecuada, esto dependerá de muchos factores, por ejemplo; la edad, si tiene familia nuclear o extendida, quien fue el agresor, entre otros. En el 2024, la SENAF atendió 109 casos y 100 en 2025.

Finalmente, el equipo de salud debe construir un plan de seguridad junto a la víctima. Este plan debe evaluar el riesgo de reincidencia, la necesidad de apoyo, refugio temporal o un posible cambio de domicilio. Estas acciones buscan asegurar que la atención médica de calidad esté ligada a la protección legal y social, restaurando la autonomía y dignidad de la sobreviviente y mitigando las consecuencias físicas y emocionales de la agresión.

La Ruta de la Denuncia: Del Expediente Clínico al Ministerio Público

La atención sanitaria a una sobreviviente de violencia sexual en Honduras no termina en el consultorio; activa una obligación legal de notificar que busca garantizar la intervención de la justicia y la protección de la víctima.

Esta notificación institucional formaliza el caso sospechoso de violencia sexual, sirviendo como el puente entre el centro de salud —o cualquier otra estructura sanitaria— y el sistema judicial. El documento, que incluye la fecha de emisión, obliga al personal de salud a transferir el caso a las oficinas competentes del Ministerio Público (MP).

La notificación debe ser precisa, indicando a qué instancia de la Fiscalía se remite el caso, ya sea la Fiscalía de la Niñez, la Fiscalía de la Mujer, la Fiscalía de Turno, o cualquier otra instancia especializada. Esto garantiza que la denuncia sea atendida por el organismo más adecuado según la edad o la situación de la víctima.

Según información solicitada al Ministerio Público a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, en relación a las 25,504 niñas, la institución concluye que; “Que no es posible establecer si las víctimas resultaron embarazadas producto de la violación y dieron a luz en hospitales públicos ya que las bases de datos solo registran información general no información tan específica como la solicitada”. Sin embargo, el MP documenta; Cantidad de imputados con sentencia condenatoria en juicio oral y público por el delito de violación en perjuicio de niñas entre los 9 y los 16 años a nivel nacional entre el 2021 y 2024, son 49 los imputados.

Y por sentencia de estricta conformidad por el delito de violación en perjuicio de niñas entre los 9 y los 16 años a nivel nacional entre el periodo 2021-2024, son 39 los imputados. En un tercer reporte, el MP refleja como imputados con sentencia condenatoria por procedimiento abreviado por el delito de violación en perjuicio de niñas entre los 9 y 16 años a nivel nacional, en el mismo periodo 2021-2024, la cantidad de imputados es de 46.

De 25,504 niñas entre los 9 y los 16 años, solo 134 violadores han sido imputados por el Ministerio Público, eso significa que solo el 0.5% han sido procesados por el delito de violación en el MP. El subregistro es claro en estos casos, dado que las instituciones no tienen la capacidad, según el MP; “Que no es posible establecer si las víctimas resultaron embarazadas producto de la violación y dieron a luz en hospitales públicos ya que las bases de datos solo registran información general no información tan específica como la solicitada”.

No existe un consentimiento válido: el código penal presume la vulnerabilidad de las menores de 15 años

Según el Artículo 249 del Código Penal vigente: Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: deben ser de seis (6) a nueve (9) años de prisión, en aquellos casos en los que habiendo consentimiento de la víctima resulte nulo por ser ésta menor de catorce (14) aunque mayor de doce (12) años, siempre que el autor no haya cumplido los veintiuno (21) años y sea una persona próxima a su víctima por grado de desarrollo, madurez y circunstancias sociales. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1) Empleo de violencia o intimidación; 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aun cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) Abuso de la enajenación mental de la víctima o anulación de su voluntad originada por cualquier causa, incluido el aprovechamiento de una situación de absoluta indefensión de la víctima.

El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años.

El estado en deuda con la niñez

La niñez hondureña es víctima de una deuda social histórica que se refleja en la persistente falla de las instituciones estatales, las cuales tienen el mandato constitucional de garantizar su protección integral. Pese a contar con leyes y códigos específicos, el Estado incumple sistemáticamente su obligación de asegurar la seguridad, salud física y emocional, y el desarrollo pleno de los niños y niñas. Esta deficiencia no solo se manifiesta en la ausencia de condiciones dignas, sino también en la incapacidad de prevenir, investigar y sancionar efectivamente delitos graves como el abuso sexual. En consecuencia, la niñez permanece en un estado de vulnerabilidad crónica, demostrando que el aparato estatal, en lugar de ser un garante, se convierte en un agente que perpetúa el ciclo de desprotección y la violación de derechos fundamentales.

En el marco de la campaña contra la violencia de género, recordamos al Estado de Honduras retomar ese papel protector hacia la niñez y la juventud, garantizando el respeto a la vida, a la integridad física y emocional, así como construir los espacios que permitan edificar su futuro en plenitud.

El lema o tema global para los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género en 2025, impulsado por la campaña ÚNETE de las Naciones Unidas y ONU Mujeres, se enfoca este año en la unidad, para poner fin a la violencia digital contra todas las mujeres y las niñas, pero no limita elevar las voces para evitar las múltiples violencias que experimentan diariamente en países como Honduras.

“ÚNETE para poner fin a la violencia digital contra todas las mujeres y las niñas”

Este tema se enfoca en una de las formas de abuso de más rápido crecimiento en el mundo actual: la violencia de género facilitada por la tecnología, que incluye el ciberacoso, el uso indebido de imágenes (pornografía de venganza), el doxeo, la desinformación dirigida y el uso de inteligencia artificial para crear imágenes falsas sexualmente explícitas.

La campaña de 2025 busca hacer un llamado a: los gobiernos, para que legislen y apliquen leyes que penalicen la violencia digital y fortalezcan la rendición de cuentas. A las empresas tecnológicas, para que garanticen la seguridad de las plataformas, eliminen contenido nocivo y publiquen informes transparentes y a los individuos, para que alcen la voz, apoyen a las sobrevivientes y desafíen las normas dañinas en Internet.

Los 16 Días de Activismo comienzan cada año el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) y terminan el 10 de diciembre (Día de los Derechos Humanos).

Este reportaje es la segunda parte de la investigación; Creencias, poder y derechos sobre su cuerpo… – Las ultimas noticias de Honduras y el mundo

Realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.

![]()

Muy intetesante se nos brinde un sistema de salud, ,Educacion ,seguridad , y detecho a la vida ,que seamos tomadas en cuenta como mujeres honduras es una nacion muy linda y las mujerrs somos mayoria, que se legisle en fabor de muchas mujeres wue an sido victima de muchas violencias👌🇭🇳💃